Arbeitspakete

Im Rahmen des Projekts sind folgende Schritte geplant:

In einer Übersichtstabelle (Synopse) werden auf Grundlage wissenschaftlicher Veröffentlichungen sowie bestehender Erfassungssysteme (z. B. Milchleistungsprüfung) Indikatoren für die einzelnen Nutztierarten sowie Begleitindikatoren (wie etwa zur Umsetzung von Tierschutzgesetzen) nach einem einheitlichen Schema beschrieben und ihre Eignung für ein nationales Monitoring bewertet.

Die Synopse umfasst tierbezogene, sowie management- und ressourcenbezogene Indikatoren. Tierbezogene Indikatoren können sich auf den äußerlichen Zustand der Tiere beziehen, wie zum Beispiel der Indikator "Sauberkeit der Tiere", oder auf gesundheitliche Parameter wie z. B. die Häufigkeit von bestimmten Erkrankungen. Auch verhaltensbezogene Parameter und emotionale Zustände der Tiere können mit tierbezogenen Indikatoren erfasst werden, allerdings ist hier die Erhebung oft sehr zeitintensiv und für einige Bereiche stehen keine geeigneten Indikatoren zur Verfügung. Management- und ressourcenbezogene Indikatoren bilden Einflussfaktoren auf das Tierwohl ab. Beispielsweise ist für die Ausführbarkeit des Normalverhaltens (Bewegungsverhalten, Erkundungsverhalten, Sozialverhalten etc.) ein bestimmtes Platzangebot sowie eine entsprechende Ausgestaltung der Haltungsverfahren notwendig, die sich durch entsprechende ressourcenbezogene Indikatoren erfassen lassen. Managementbezogene Indikatoren erfassen Faktoren der Betreuung durch den Menschen, z. B. die Verwendung von Anästhesie und Schmerzmitteln bei Eingriffen am Tier.

Ziel des Arbeitspakets 1:

- Vorauswahl der für ein nationales Monitoring geeigneten Indikatoren anhand von wissenschaftlichen Kriterien durch das Projektteam.

- Zusammenfassung der relevanten Informationen aus der Literatur zu Tierwohl-Indikatoren. Dabei werden terrestrische Nutztiere und Aquakultur sowie die Bereiche Haltung, Transport und Schlachtung berücksichtigt.

Ergebnisse des Arbeitspakets 1:

- Um der interessierten Öffentlichkeit sowie Wissenschaftler:innen den Zugang zu den im Rahmen von NaTiMon aufbereiteten Informationen zu Tierwohl-Indikatoren zu ermöglichen, wurden die wichtigsten Tabellenfelder der Synopse (Beschreibung des Indikators, Erhebungsverfahren, Einheit und Bezug, Daten, Datengrundlage und Quellen) im Sommer 2021 als Web-Anwendung veröffentlicht.

Im Hinblick auf ein nationales Tierwohl-Monitoring werden von Stakeholdern unterschiedliche Meinungen vertreten und Interessen verfolgt. Im Rahmen einer Stakeholder-Analyse wurden diese Positionen identifiziert und im weiteren Projektverlauf berücksichtigt. Hierfür erfolgte einerseits eine Analyse der verfügbaren Informationen (beispielsweise von wissenschaftlichen Publikationen und weiteren Veröffentlichungen wie Pressemitteilungen) über die Positionen der Stakeholder zu einem Tierwohl-Monitoring. Zudem werden 63 qualitative, leitfadengestützte Telefoninterviews durchgeführt.

Folgende Akteurs-Gruppen wurden in die Stakeholder-Analyse einbezogen:

- Vertreter:innen aus politischen Institutionen und Verwaltung

- Verbände aus:

- Landwirtschaft (ökologisch und konventionell)

- Tiertransport und Schlachtung

- Lebensmittelverarbeitung

- Tiermedizin

- Parteien

- Religionsgemeinschaften

- Gemeinnützige Organisationen die sich für:

- Tierschutz

- Verbraucherschutz

- und Umweltschutz engagieren

Die Interviews werden aufgezeichnet, transkribiert und anschließend in Anlehnung an die Qualitative Inhaltsanalyse (nach Mayring) ausgewertet.

Ziel des Arbeitspakets 2:

- Identifikation von relevanten Stakeholdern für das Projekt.

- Durchführung und Auswertung der Stakeholder-Interviews, um die Positionen der verschiedenen Stakeholder bei der Erarbeitung eines Konzepts für ein nationales Tierwohl-Monitoring einbeziehen zu können.

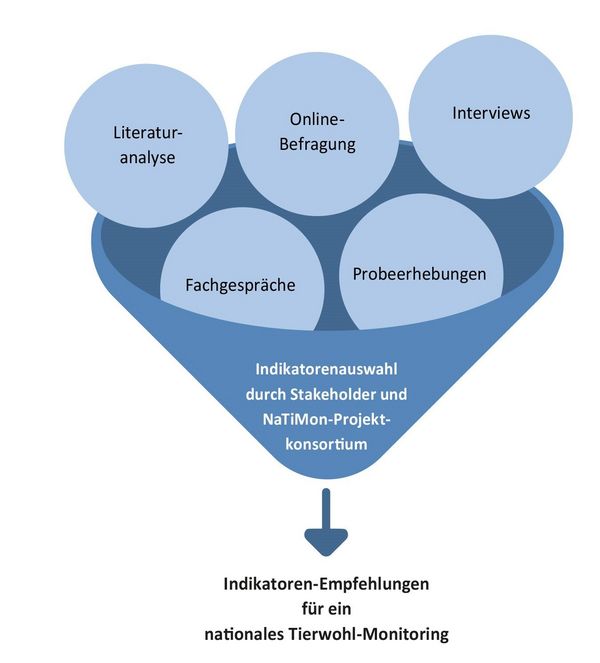

Im ersten Teil des Arbeitspaketes erfolgte eine Vorauswahl von Indikatoren auf Basis von wissenschaftlichen Kriterien. Relevante gesellschaftliche Gruppen wurden über eine Stakeholderbefragung und -analyse im zweiten Teil des Arbeitspaketes in die Diskussion einbezogen.

Im dritten Teil des Arbeitspaketes wurden weitere Expert:innen über verschiedene Gesprächsformate und Befragungen beteiligt:

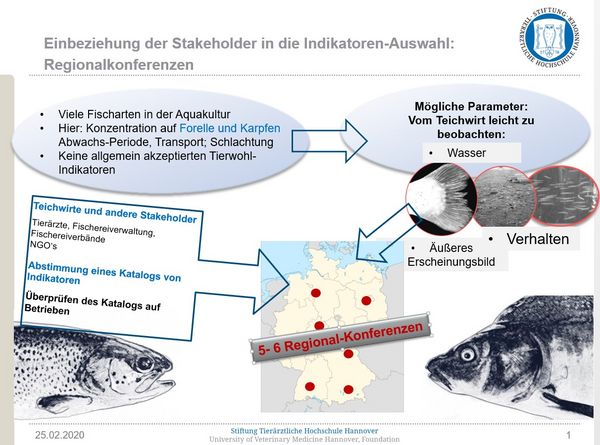

- In Fachgesprächen zu Rind, Schwein und Geflügel sowie Transport und Schlachtung wurden Tierwohlindikatoren, die bereits in wissenschaftlichen Projekten untersucht wurden oder die in Labelprogrammen zum Einsatz kommen, diskutiert und priorisiert.

- In Regionalkonferenzen wurden mögliche Indikatoren zur Erfassung des Tierwohl bei Forelle und Karpfen mit Aquakultur-Expert:innen diskutiert und identifiziert (aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte eine Regionalkonferenz stattfinden, die anderen Regionalkonferenzen wurden durch Telefoninterviews ersetzt).

- Über eine breit angelegte Online-Befragung erfolgte die Priorisierung der auf Basis der vorangegangenen Arbeitsschritte durch das Projektteam selektierten Indikatoren.

Ziel des Arbeitspakets 3:

Für die Auswahl der Indikatoren wurden Kriterien entwickelt, die es ermöglichen, die Indikatoren hinsichtlich verschiedener, für ein nationales Monitoring relevanter Aspekte zu bewerten.

- Indikatoren-Vorschläge und -Auswahl für ein nationales Tierwohl-Monitoring mit einer Priorisierung der Indikatoren (z. B. „besonders geeignet“, „wichtig“, „alternativ zu verwenden“).

Die in den vorangegangenen Arbeitsschritten ausgewählten Indikatoren für ein nationales Tierwohl-Monitoring sollten sich auf verschiedene Datenquellen stützen.

- Beispielsweise liegen einige der Tierwohlindikatoren bereits auf nationaler Ebene vor und werden schon heute regelmäßig mit vergleichbarer (einheitlicher) Methodik erfasst. Es müssen für diese jedoch geeignete Auswertungsroutinen entwickelt werden, um z. B. bestimmte Angaben zu ermitteln (z. B. HI-Tier-Daten, Antibiotika-Datenbank).

- Zum Teil liegen einheitliche Daten bereits auf nationaler Ebene vor, werden aber bislang nicht für den Zweck eines Monitorings genutzt und sind ggf. auch in privater Hand (HI-Tier-Daten, Daten QS).

- Einige Daten, bspw. aus Schlachttieruntersuchungen werden zwar deutschlandweit erfasst, jedoch nicht in jedem Fall einheitlich.

- Zudem gibt es eine Reihe an Tierwohlindikatoren, die bislang nicht regelmäßig bundesweit bzw. in repräsentativen Erhebungen erhoben werden (z. B. Lahmheit bei Milchkühen, Daten für die Aquakultur in Deutschland).

Für diese Sachverhalte wurden Lösungsansätze entwickelt, die zur Bereitstellung einer für ein Tierwohl-Monitoring nutzbaren Datenbasis führen sollen. Dabei kann es sich bspw. um Vorschläge handeln, die einen Zugang bzw. eine Verwendung von Daten für die Zwecke eines Monitorings regeln oder die Erhebungen von relevanten Daten auf Betrieben und Schlachthöfen vereinheitlichen. Zudem wurde geprüft, welche rechtlichen Voraussetzungen für die Nutzung geschaffen werden müssen.

Die methodischen Vorarbeiten zur Erfassung von Indikatoren, für die bislang keine Datenbasis zur Verfügung steht, war ein weiterer Schwerpunkt dieses Arbeitsschritts. Zudem wurden die Kosten für die Erfassung und Aufbereitung der bislang nicht verfügbaren Daten abgeschätzt.

Die Erhebungsmethoden für noch zu erfassende Indikatoren wurden für jede Nutztierart in den Bereichen Haltung, Transport und Schlachtung in Erhebungsleitfäden für den Einsatz von Auditor:innen auf Betrieben zusammengefasst. Die „Lösungsansätze“ für existierende Daten, die Abfrage von Daten als schriftliche Erhebung sowie die Berechnungen für alle Indikatoren werden in Methodenhandbüchern beschrieben. Dabei wird auch darauf eingegangen, durch wen die Erhebungen ggf. durchgeführt werden könnten (geschulte Auditor:innen, amtliche Veterinäre, Berater:innen der Landwirtschaftskammern, Statistisches Bundesamt etc.). Dieser Arbeitsschritt erfolgte ebenfalls für die Tierwohl Begleitindikatoren.

Ziel des Arbeitspakets 4:

- Erstellung von "Leitfäden" und "Methodenhandbüchern" mit Erhebungsmethoden (einschließlich Einschätzungen zur Frequenz der Erhebung und zum technischen, materiellen und zeitlichen Aufwand), Hinweisen zur Indikatorenberechnung, Empfehlungen zum Datenzugang, Stichprobenumfängen und Kostenkalkulationen

Wenn Indikatoren für ein nationales Tierwohl-Monitoring als geeignet erachtet wurden, für diese jedoch noch keine Datenbasis vorliegt, wird deren Erhebung im Rahmen des entwickelten Konzeptes auf Praxisbetrieben erprobt.

Dazu wurden eine kleinere Anzahl landwirtschaftlicher bzw. Aquakultur-Betriebe sowie Schlachthöfe und Kontrollstellen für Langstreckentransporte ausgewählt. Dort wurden testweise die entsprechenden Indikatoren erfasst und der Erhebungsaufwand sowie mögliche Probleme der Erfassung dokumentiert.

Die Erhebungsbetriebe wurden so ausgewählt, dass sie hinsichtlich der Größe ihres Tierbestands, der jeweiligen Haltungsverfahren sowie der Betriebsorganisation eine möglichst große Bandbreite umfassen.

Die Kosten der Indikatoren-Erhebung auf Betriebsebene wurden dokumentiert und bei der Berechnung der Gesamtkosten für ein nationales Tierwohl-Monitoring mit berücksichtigt.

Erhebungen tierbezogener Indikatoren wurden auf folgenden Betrieben vorgesehen:

- 16 Aquakulturbetriebe

- 23 Schlachtbetriebe sowie 2 Kontroll- und Sammelstellen

- 14 Schweinehaltende Betriebe (Mastschweine, Sauenhaltung und Aufzuchtferkel)

- 22 Geflügelbetriebe (Broiler, Legehennen, Mastputen)

- 15 Rinderhaltende Betriebe (Mastrinder, Milchkühe, Aufzuchtkälber

- 18 Ziegenhaltende Betriebe

- 20 Schafhaltende Betriebe

Zudem wurden auf 147 Betrieben die schriftliche Erhebung zur Erfassung ressourcen- und managementbezogener Indikatoren durch das Statistische Bundesamt getestet.

Ziel des Arbeitspakets 5:

- Erprobung der Erhebung von Indikatoren, für die bislang keine Daten vorliegen, in Haltung, Transport und Schlachtung einschließlich der Erfassung der Erhebungskosten.

Daten, die für die Berechnung der Tierwohl-Indikatoren notwendig sind, liegen zum Teil in Datenbanken vor, die zu anderen Zwecken, wie z. B. für eine Qualitätskontrolle oder die Rückverfolgbarkeit von Tieren („from fork to farm“) etabliert wurden. Daher fehlen vielfach die notwendigen Schnittstellen, um die benötigten Daten in geeigneter Form auszulesen. Zudem fehlt bisher die rechtliche Grundlage für eine Nutzung zur Erfassung des Tierwohls. Frei zugängliche Daten wurden probehalber ausgewertet. Es war jedoch nicht möglich nicht frei zugängliche staatliche Daten wie z. B.HIT probehalber auszuwerten sowie Routinen und Plausibilitätsprüfungen dafür zu entwickeln. Private Daten konnten in kleinem Umfang probehalber ausgewertet werde, standen jedoch nicht zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Auch die bei der explorativen Erhebung auf Praxisbetrieben gewonnenen Daten wurden aufbereitet und hinsichtlich ihrer Eignung für die Erhebung im Rahmen eines Nationalen Tierwohl-Monitorings bewertet. Für die Audits auf den Betrieben sowie für die Koordination, Datenverarbeitung und Veröffentlichung entstehenden Kosten wurden abgeschätzt. Für die schriftlichen Erhebungen kann eine Kostenabschätzung erst erfolgen, wenn die genauen Parameter der Befragung festgelegt sind.

Ziel des Arbeitspakets 6:

- Die Nutzung der bereits vorliegenden sowie in der explorativen Erhebung gewonnenen Daten für die zukünftige Umsetzung eines Tierwohl-Monitorings vorzubereiten.

Als Prototyp für Tierwohl-Monitoring Berichte wurde sechs Modellberichte für die Bereiche Rind, Schwein, Geflügel, Schaf und Ziege, Regenbogenforelle und Karpfen und Tierwohl-Begleitindikatoren in einer Print sowie in einer Online-Version veröffentlicht. Die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Indikatoren erfolgte dabei sowohl wissenschaftlich fundiert als auch in einer für den Laien verständlichen Form. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Modellberichte Aussagen zu allen Tierarten und Nutzungsrichtungen erlauben, die Bereiche Gesundheit, Verhalten und Emotionen abgedeckt werden und Haltung, Transport und Schlachtung einbezogen sind. Die Berichte finden sie hier:

https://www.nationales-tierwohl-monitoring.de/projektberichte.

Zur Beschreibung des Tierwohl-Monitorings und einer Abschätzung von Kosten vergleichen Sie auch die Politikempfehlungen (Arbeitspaket 8).

Ziel des Arbeitspakets 7:

- Beschreibung eines Tierwohl-Monitorings und Abschätzung von Kosten und Aussagekraft sowie Veröffentlichung eines Prototypen für einen Tierwohl-Monitoring Bericht.

Die zukünftige Umsetzung eines nationalen Tierwohl-Monitorings wird nicht im Rahmen von Forschungsprojekten erfolgen. Sofern ein solches Monitoring regelmäßig durchgeführt werden soll, müssen geeignete institutionelle Voraussetzungen geschaffen und u. a. folgende Fragen beantwortet werden:

- Welche Rahmenbedingungen müssen vorliegen, damit geeignete, bereits vorhandene Daten für den Zweck eines Monitorings des Tierwohls genutzt werden können?

- Wie und durch wen können fehlende Daten erhoben werden?

- Welche Stichprobenauswahl und -größe ist für ein nationales Monitoring je nach Tierart/Produktionsrichtung notwendig?

- Welche Kosten entstehen durch ein nationales Tierwohl-Monitoring?

Im Rahmen des Projektes wurden diese Fragen beantwortet und in Form von Empfehlungen an die Politik veröffentlicht. Die Empfehlungen wurden am 22.Juni 2023 im Rahmen einer Abschlussveranstaltung an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft übergeben. Sie sind hier zu finden:

https://www.nationales-tierwohl-monitoring.de/projektberichte.

Ziel des Arbeitspaket 8:

- Ausarbeitung von Empfehlungen, die die Rahmenbedingungen für ein zukünftiges kontinuierliches Tierwohl-Monitoring setzen.