Tierwohl-Definition für ein nationales Tierwohl-Monitoring

Ein nationales Tierwohl-Monitoring sollte aus Sicht des Projektteams alle Bereiche des Tierwohls abdecken. Daher müssen geeignete Indikatoren für alle Bereiche identifiziert und Vorschläge entwickelt werden, wie die Umsetzung eines umfassenden Tierwohl-Monitorings erfolgen kann.

Nachfolgend finden Sie die Definition des Begriffes Tierwohl und welche Unterschiede es zu den Begriffen Tiergerechtheit und Tierschutz gibt.

Der Begriff Tierwohl, der in den letzten Jahren vermehrt als deutschsprachige Entsprechung des englischsprachigen animal welfare verwendet wird, beschreibt den Zustand eines Tieres im Hinblick auf seine Bedürfnisse und sein Wohlergehen. Der Unterschied zwischen den Begriffen Tierschutz und Tierwohl wird in der Literatur folgendermaßen beschrieben: „(…) there has been an increasing distinction between animal protection (what people do to animals) and animal welfare (the animal’s own experience of its situation)“ (Blokhuis et al., 2008).

Entsprechend wird auch im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik (2015) argumentiert: „Basierend auf dem unmittelbaren Wortsinn bezieht sich Tierwohl darauf, wie es dem Tier geht, wohingegen Tierschutz sich auf das stützt, was getan wird, um das Tierwohl zu sichern, z. B. auf die rechtlichen Bestimmungen oder darüberhinausgehende Standards“ (S. 89). Tiergerechtheit hingegen beschreibt die (Haltungs-)Umwelt der Tiere und beurteilt, inwiefern sie den Bedürfnissen der Tiere gerecht wird und ihnen Möglichkeiten zur Sicherung ihres Wohlbefindens bietet.

Tierwohl

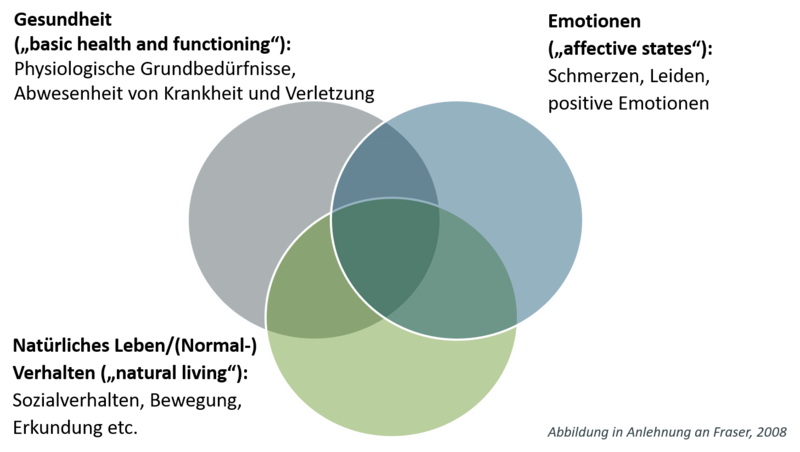

Die verschiedenen Aspekte von Tierwohl können drei übergeordneten Dimensionen zugeordnet werden: der Tiergesundheit (engl.basic health and functioning), der Ausführung natürlicher Verhaltensweisen (engl. natural living) und dem emotionalen Zustand (engl. affective states) (Fraser et al., 1997; Fraser, 2008). Diese Dimensionen überschneiden sich teilweise; so haben bspw. sowohl Erkrankungen als auch die Ausführung bzw. die Nichtausführbarkeit natürlicher Verhaltensweisen Effekte auf das emotionale Befinden. Sie sind zum Teil aber auch voneinander unabhängig oder stehen sogar in Konkurrenz zueinander. Welche Bedeutung den verschiedenen Dimensionen zugesprochen wird, hängt von den Werturteilen der Beurteiler:innen ab. Jedoch besteht inzwischen weitgehende Übereinstimmung, dass für eine breit akzeptierte Beurteilung des Tierwohls keine der genannten drei Dimensionen außer Acht gelassen werden sollte (BMEL, 2019).

Das Konzept der drei Dimensionen (Fraser, 2008) sowie das Konzept der Fünf Freiheiten des Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1979) wird gleichermaßen von der Welttiergesundheitsorganisation (OIE; Terrestrial Code, 2021) in ihrer Definition von animal welfare aufgegriffen.

Die Fünf Freiheiten, die üblicherweise gemeinsam mit den hierfür notwendigen Maßnahmen aufgeführt werden, beinhalten:

- Freiheit von Hunger, Fehlernährung und Durst: Die Tiere haben Zugang zu frischem Wasser sowie art- und altersgerechtem Futter in guter Qualität und ausreichender Quantität.

- Freiheit von haltungsbedingten Beschwerden: Die Tiere sind geeignet untergebracht; ihnen stehen z. B. trockene Lauf- und weiche Liegeflächen sowie ein Unterstand auf der Weide zur Verfügung.

- Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten: Die Gesundheit und Unversehrtheit der Tiere werden durch vorbeugende Maßnahmen erhalten; erkrankte und verletzte Tiere werden durch eine geeignete Behandlung früh- bzw. rechtzeitig versorgt; auf Amputationen wird verzichtet oder diese werden medizinisch korrekt (Betäubung, Schmerzausschaltung, ausreichende Schmerzmittelgabe) durchgeführt.

- Freiheit von Angst und Stress: Durch einen guten Umgang mit den Tieren und geeignete Haltungsbedingungen werden Angst und Stress vermieden, z. B. ruhiges Handling und Verzicht auf Treibhilfen.

- Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens: Die Tiere haben die Möglichkeit, ihr arteigenes Verhalten (Normalverhalten) auszuüben, z. B. durch ein ausreichendes Platzangebot, Verzicht auf Anbindehaltung und Kontakt zu Außenklima.

Das Konzept der Fünf Freiheiten wurde von Mellor et al. (2016) zu den Fünf Bereichen/Domänen weiterentwickelt und um Tierwohl-Ziele ergänzt: gute Ernährung, gute Unterbringung, gute Gesundheit, artgemäßes Verhalten und positive mentale Erfahrungen.

Tiergerechtheit

Der Begriff Tiergerechtheit fokussiert auf die Einflussfaktoren, die auf das Tier einwirken, bspw. die Haltungsumgebung und der Umgang mit dem Tier, und „in welchem Maß Umweltbedingungen dem Tier die Voraussetzungen zur Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden sowie zur Sicherung von Wohlbefinden bieten“ (Knierim, 2002).

Tierschutz

Der Begriff Tierschutz bezeichnet alle menschlichen Aktivitäten, die darauf abzielen, ein bestimmtes Tierwohlniveau zu erreichen oder zu sichern (Knierim, 2016). Dazu zählen bspw. rechtliche Maßnahmen (Gesetze, Verordnungen) sowie auch Fördermaßnahmen im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung.

(Tierwohl-) Indikatoren

Um Tierwohl „zu messen“ werden verschiedene Indikatoren verwendet; sie lassen sich in tierbezogene sowie ressourcen- und managementbezogene Indikatoren unterscheiden.

- Direkt am Tier können Indikatoren zum Gesundheitszustand, dem Verhalten oder emotionalen Befinden erfasst werden, bspw. Lahmheit, das Ruheverhalten oder Furchtreaktionen. Diese tierbezogenen Indikatoren sagen direkt etwas darüber aus, wie es dem Tier geht und ermöglichen somit direkte Rückschlüsse auf die Auswirkungen von Haltung, Fütterung und Management auf das Tierwohl.

- Ressourcen- und managementbezogene Indikatoren berücksichtigen hingegen Aspekte der Haltungsumwelt (z. B. Platzangebot, Liegeflächengestaltung) und des Managements (z. B. Eingriffe an den Tieren) und beschreiben somit die Bedingungen, unter denen die Tiere leben. Sie lassen nur indirekt Rückschlüsse darauf zu, wie es den Tieren tatsächlich geht.

Literatur

Blokhuis, H. J., Keeling, L. J., Gavinelli, A., Serratosa, J. (2008): Animal welfare´s impact on the food chain. Trends in Food Science & Technology 19, 79–87.

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL, 2019): Nutztierstrategie. Zukunftsfähige Tierhaltung in Deutschland. Berlin. Online: www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Nutztierhaltungsstrategie.html, Zugriff am 15.11.2021.

Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1979): Five Freedoms. London, UK: Farm Animal Welfare Council.

Fraser, D., Weary, D. M., Pajor, E. A., Milligan, B. N. (1997): A scientific conception of animal welfare that reflects ethical concerns. Animal Welfare 6, 187–205.

Fraser, D. (2008): Understanding animal welfare. Acta Veterinaria Scandinavica 50, p.1; https://doi.org/10.1186/1751-0147-50-S1-S1.

Knierim, U. (2002): Grundsätzliche ethologische Überlegungen zur Beurteilung der Tiergerechtheit bei Nutztieren. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 109, 261–266.

Knierim, U. (2016): Methoden und Konzepte der angewandten Ethologie und Tierwohlforschung. In: Köchy, K., Wunsch, M., Böhnert, M. (Hrsg.), Philosophie der Tierforschung. Band 2, Freiburg: Verlag Karl Alber, 87–101.

Mellor, D. J. (2016): Moving beyond the “Five Freedoms” by updating the “Five Provisions” and introducing aligned “Animal Welfare Aims”. Animals, 6 (10), 59.

Welttiergesundheitsorganisation (OIE, 2021): Terrestrial Animal Health Code. Paris, France.

Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim BMEL (2015): Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Gutachten. Berlin. Online: www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/GutachtenNutztierhaltung.html, Zugriff 14.01.2022.